风靡巴尔干的布扎,经过漂洋过海,终在东方成为一代神级饮品

这款饮料,曾经是与格瓦斯同名的舶来品饮料。虽然它的流传范围更为小众,但是这一点都不会影响它的喜爱,或者说它是"格瓦斯"的小弟弟也不足为过。其细腻的口感和健康的搭配,令所有品尝过它的人们都感到十分喜爱。

同样是发酵而成的饮料,但它的原料来源要比格瓦斯还要神奇,这就是风靡巴尔干的一款神奇饮品,今天文章的主角——布扎(Boza)。

一、历经千年的民族饮品

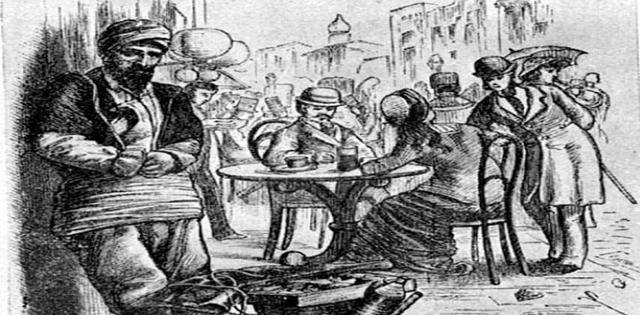

根据历史文献记载,"布扎"的雏形最早是在小亚细亚和安纳托利亚被发现的。当时的人们将其放入土罐中进行冷却和保存,而且还明确提到"布扎是一种用粮食来发酵的饮品,含有一定量的酒精成分"。在公元10世纪时,这种饮料在突厥民族中间成为普遍存在的一种饮品,并且成为当时最为重要的贸易物资进行交易,随后"布扎"便成功从中亚地区进行推广,后来风靡了整个高加索地区和巴尔干半岛。

在16世纪以前,"布扎"作为平民饮料在流行地被广泛使用,无论达官贵人还是普通百姓都可以轻松地喝到。但后来由于一些人将"布扎"与违禁品一同使用,引起了统治者的不满,造成后来"布扎"一度被勒令改为了不含酒精的饮品,但后期又重新恢复成原来的样子。

17世纪,当时奥斯曼土耳其苏丹默罕默德四世制订了严格的禁酒法令,"布扎"由于含有酒精,因此也被归为酒类。一时间"布扎"的制造作坊和售卖商店都被取缔,人们一度陷入了无法饮用"布扎"的困境之中;此后该项法令也历经多次修改,但"布扎"依然坚挺地保留了下来。

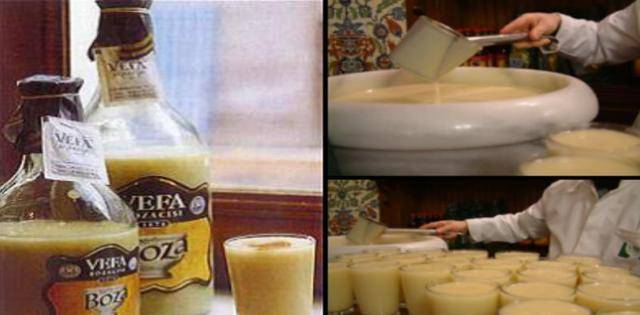

历经多次改动,"布扎"从最初的酸味含酒精,变成了口感甜润,含有微量酒精的消暑饮品。在奥斯曼帝国的后期,"布扎"一度十分受到卫兵的推崇,由于含有微量酒精,因此开怀畅饮也不会触犯伊斯兰教义。1876年,由哈奇·易卜拉欣和哈奇·萨迪克兄弟共同在伊斯坦布尔开设了世界上首家"布扎"售卖店,该售卖店历经百年发展,依然坚持纯正口感至今。

经过发展,"布扎"在巴尔干半岛成为一种受民众欢迎的饮品,尤其在保加利亚更被誉为"国饮"。二战后保加利亚政府为宣传爱国主义,开始在国内大力推行饮用"布扎"的风潮。与它的"同胞兄弟"格瓦斯一样,"布扎"有一段时期也与特权沾上了关系,90年代以后,由于可口可乐等外来饮品的冲击,"布扎"的受众人群和生产规模遭到了严重影响,但随着当地经济好转,曾经的"国饮"又重新回到了人们的视线之中。

因为"布扎"的美味和大量的受众人群,有人将它和格瓦斯、德国的小麦啤酒和美国可口可乐共同称作"世界四大民族饮品"。现在能够喝到的"布扎",除了一小部分依然采用传统发酵工艺制作外,大多都已改成生产线流水作业,以罐装饮料形式在商店和便利店进行销售。

二、发酵的健康饮品

制作工艺上,"布扎"是使用小米等粮食,加上酵母和乳酸菌经过充分完全发酵而成。据研究,"布扎"中富含大量乳酸、醋酸和二氧化碳,这些物质对于促进消化和新陈代谢的有着非常明显的作用,而且"布扎"的原料也没有过多的脂肪含量,因此称该饮料为健康饮品一点也不为过。另外"布扎"中还富含多种微量元素和维生素,对于经常喜欢以肉类为副食的巴尔干半岛和中亚地区来说,是最好的调节血脂的食疗佳品。

因为不同地区的"布扎"主料都有所不同,因此味道也是因人而异。而且在制作时"布扎"必须放在阴凉处保存,否则就会出现变质发酸的情况。因此在土耳其等地,夏季时一般是喝不到传统方式制作的"布扎",但罐装的"布扎"则不会出现这种情况,相反在巴尔干半岛罐装"布扎"在烈日炎炎的夏日经常作为提神清凉的饮料来饮用。

在实际制作中,"布扎"的制作方法与格瓦斯比较类似,小米等粮食经过一定温度进行发酵后,加入麦芽糖浆等辅料制作而成。现在的生产线做法则更为简便(以小米"布扎"做法为例):选取色泽正常、无异味、无霉变的小米,将小米膨化后加入水和乳酸,之后在60°C条件下将小米溶液糖化4小时,将糖化液用纱布粗滤后进行冷却;当过滤液温度达到37度后,再加入乳酸杆菌冻干粉和干酵母,在中低温环境下发酵26小时后,再加入各类食品辅料后经过杀菌处理而成。

经过一段时间传播后,"布扎"于19世纪末与格瓦斯一起进入我国境内,随之开始在新疆和东北的俄罗斯人聚集区开始大量出现。但与后来大火的格瓦斯相比,"布扎"的流行程度还是略逊一筹,主要是"布扎"制作方式较为繁复,因此多以小手工作坊和食品店进行小批量生产;而格瓦斯经过发展后,开始出现批量生产的方法进行销售,自然受众程度就高一些。

三、"布扎"的文化传承

与格瓦斯一样,这种舶来品饮料由于受普罗大众欢迎,因此关于它的文学介绍也是比较普遍。例如著名小说《夜幕下的哈尔滨》中,主角王一民经常去吃早饭的"白露小吃铺"中,就有"布扎"的影子。当时的哈尔滨,类似"白露小吃铺"的小型饭店多如牛毛,当中售卖的食品大多以俄式食物为主,由于价钱便宜,因此十分受到顾客的欢迎。

老哈尔滨人回忆,在1949年以前,中央大街附近经常会看到一些俄国侨民提着牛奶桶来推销自制的"布扎"。后来随着许多俄式食品店和冷饮店的关门,这种曾经风靡一时的健康饮料就逐渐淡出了人们的视线。

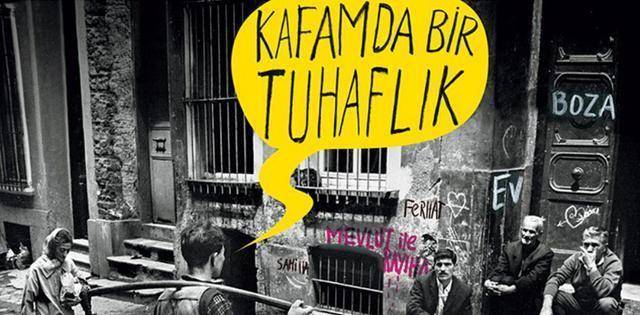

而在国外"布扎"依然有着很高的文化地位,土耳其作家奥尔罕·帕慕克在自己的小说《我心中的怪异》中,塑造了一个售卖"布扎"的餐馆老板梅夫吕特·喀拉塔斯。虽然角色看起来略显怪异,但却有一颗金子般的心,作者通过他家庭的描写,将伊斯坦布尔百年来的发展史刻画着十分精彩,充满了生机勃勃的景象。

2009年,已经在哈尔滨消失了六十余年的"布扎"又重新出现,一款以小米为原料的"小米布扎"被正式研发出来,受到了当地人的欢迎。现在在哈尔滨当地的超市和大型卖场中,都可以买到这款饮品。

结语

作为一款延续千年传统饮品,"布扎"不仅拥有着十分健康的营养物质,而且也成功地在文学作品中好好地"亮相"了一把。虽然与格瓦斯相比,"布扎"的流行程度要较为小众一些,但一点都不影响它成为"世界四大民族饮品"的辉煌头衔。

参考资料

1.《孤独星球:土耳其》

2.《世界饮品纪录大全》

3.《苏联小百科全书》